Chapter.1

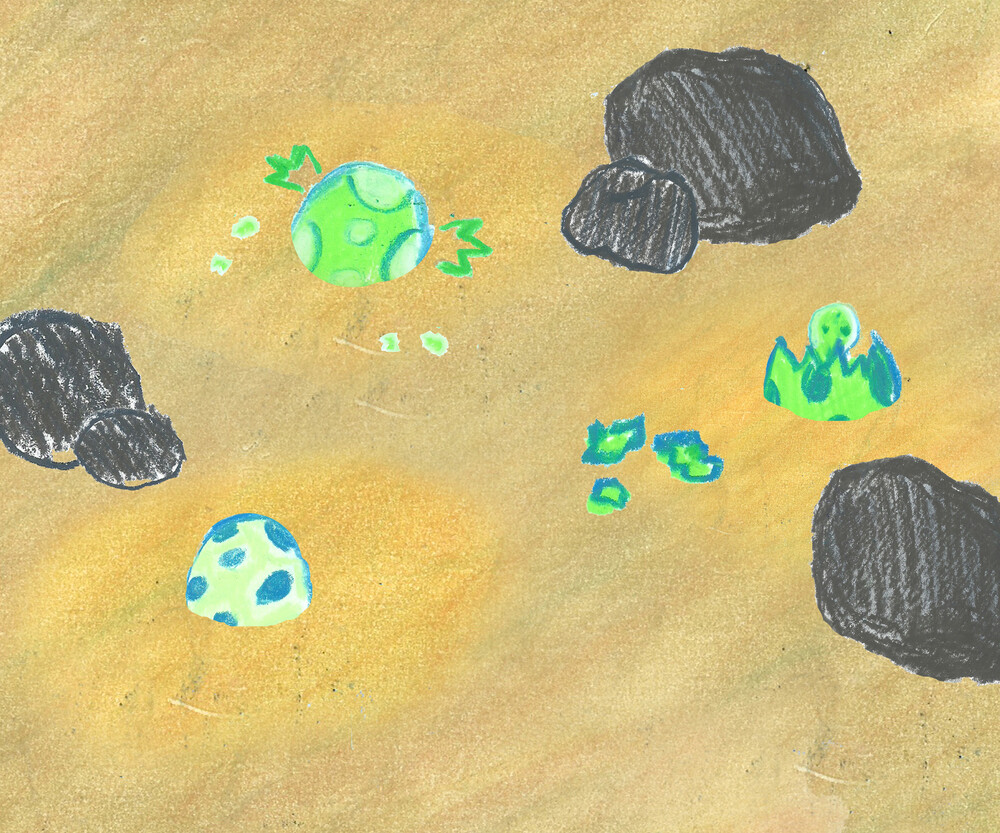

우리는 어두컴컴했던 알에서 깨어나, 무작정 앞으로 나아가고 있다.

뜨거운 모래를 지나 조금은 시원해지나 싶다가도 또다시 추워지는 바다에 나아간다.

어떤 아이들은 그저 모래를 길 뿐이지만 나의 곳은 험난한 바위투성이.

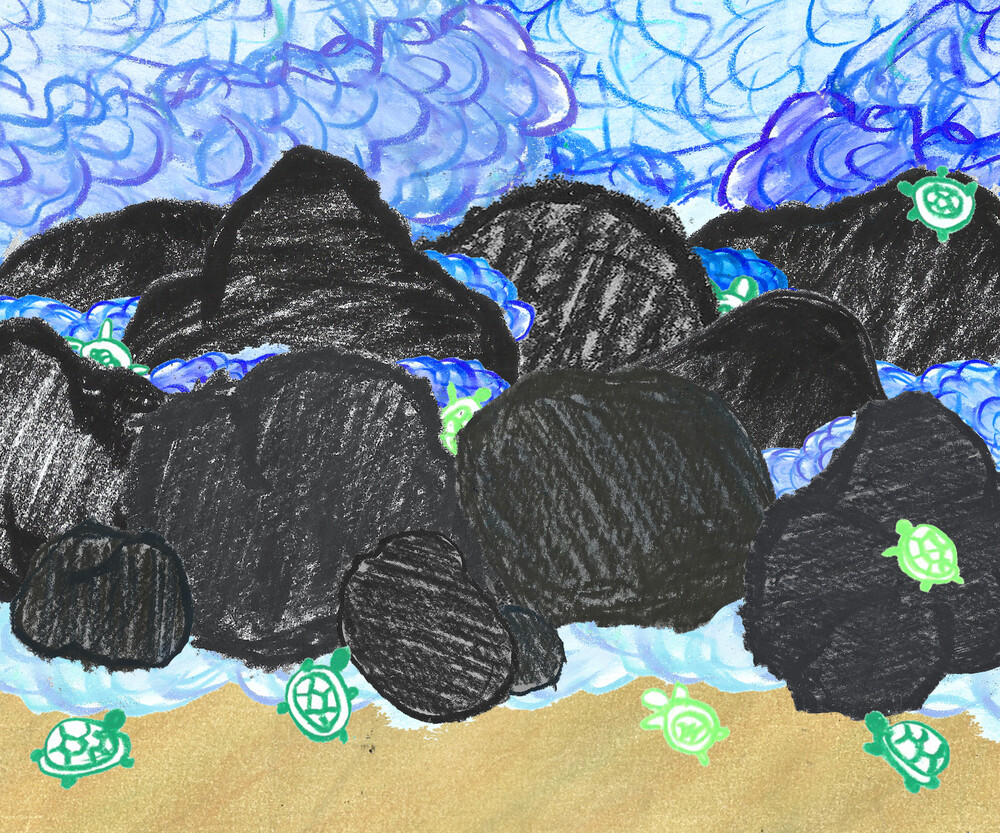

나는 바위를 넘고 넘어 높게 파도치는 바다로 향한다.

물에 먹히진 않을까 겁이 나 두렵기도 했고 그래서 멈추기도 했다. 다시 되돌아 갈 수는 없는 노릇이었다.

다들 한 발자국을 앞으로 내밀며 바위로 올라갔다. 한 친구가 바위에서 미끄러졌다. 바위틈에 낀 그 아이는 아등바등했다.

아이들은 그를 바라보지 않았다. 나는 그를 보면서도 도와주지 못하고 걸어가야만 했다. 지체할 수 없었다.

누구도 말하지 않았지만, 시간에 쫓긴다는 것을 스스로 알아차렸다.

‘그는 죽게 될까?’

우리는 몇 날 며칠을 바위를 올라가는 데 썼는지 모른다.

‘다들 무엇을 위해 이렇게 힘들게 올라왔을까?’ ‘무엇이 우리를 이곳까지 오게 했을까?’

문득 바위의 꼭대기에 올라와서 든 생각이 머리 한구석에 계속 머물렀다.

멀리 떨어진 곳에 있던 몇몇 거북이들이 바다로 먼저 들어갔다.

우리는 그들을 보며 ‘어미 거북이가 자리를 잘 잡았나 보구나’ 라고 생각했다.

그렇다고 그것을 쳐다만 보고 있을 순 없는 노릇이었다. 이미 우리에겐 너무나도 많은 시간이 소요 되었다.

어렸기에 모두가 똑같은 곳에서 출발하는 줄로만 알았지 지금 그것을 원망하기에는 너무 늦었다. 한시라도 더 나아가야 한다.

바다가 보였다. 바다는 어둡고 짙었다. 엄마가 말해주던 ‘넘실넘실’이라는 표현과는 거리가 멀었다.

다른 거북이들이 하나둘 바위를 내려가기 시작하니 다들 우르르 몰려 내려가기 시작했다

그렇다 보니 미끄러지거나 부딪혀서 떨어지는 거북이들도 생기기 시작했다. 밤이 되어 보이는 바다는 더 어두웠다.

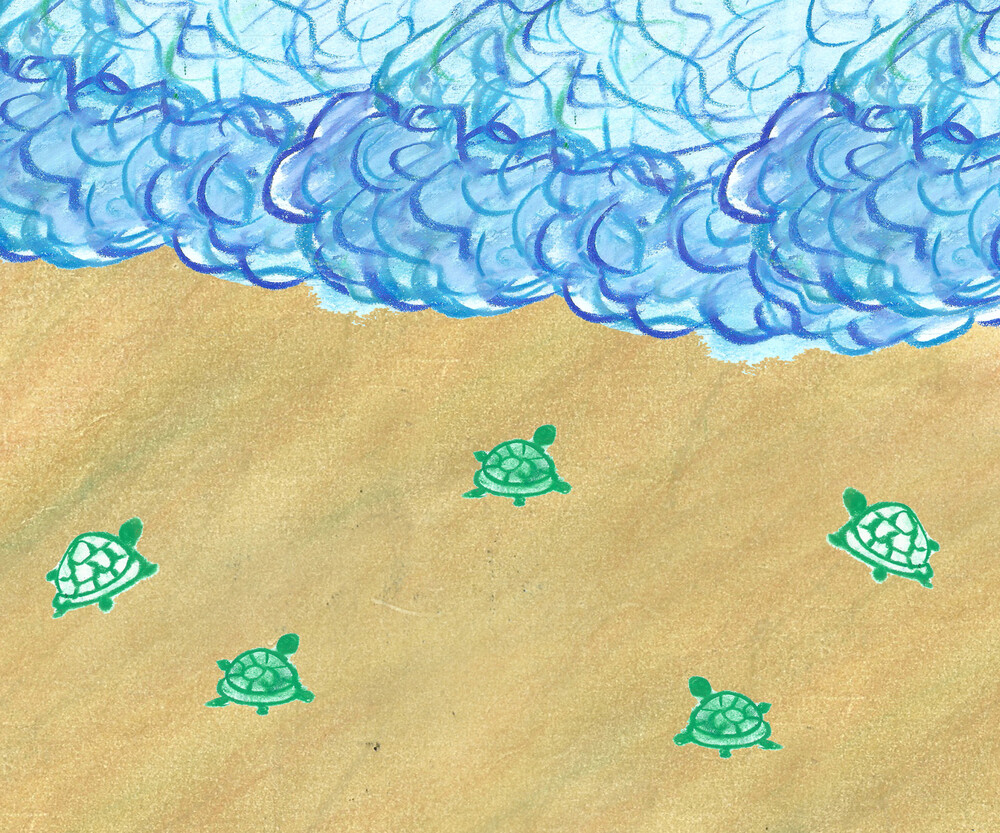

다른 아이들에게 바다에 왜 가냐고 물어보았다. 본능이라고 말하는 아이들도, 내몰렸다는 아이들도 있었다.

마침내 우리가 바위를 내려왔을 때는 출발 할 때와 달리 무리가 적어졌다는 것을 느꼈다. 바위에 껴 죽은 아이들이 생각났다.

차라리 둥지에 돌아가는 것이 좋았을까 싶었다. 밤의 바다는 파도가 더 거셌다.내가 엄마에게 혼나던 소리와는 차원이 달랐다.

더 나를 옥죄는 느낌이어서 마음이 불안했다. 아무도 발을 떼지 않았다.

그곳에 들어가면 순식간에 잡아 먹힐까 봐.

그때 바다 근처에 있던 아이들이 파도에 휩쓸려갔다. 다들 예상치 못했던 일이었다.

파도는 한 번 더 아이들을 덮쳤다. 아이들은 속수무책으로 파도 안으로 끌려갔다.

파도에 휩쓸리지 않은 아이들이 모두 한 발짝 뒤로 물러섰다. 하늘이 무너져내리는 것만 같았다.

헤엄에 적응한 아이들은 그래도 파도 안에서 빠져나왔다. 빠져나온 아이들은 다른 아이들이 옮겨주었다. 다들 괜찮냐고 물었다.

한 아이는 파도에서 빠져나온 것만으로도 지쳐서 등껍질 안으로 들어갔다. 우는 아이들도 있었다.

현실감 없는 이 상황이 무서웠던 모양이다.

누군가가 말했다. “아무리 그래도 바다에 안 들어갈 수는 없어. 다시 저곳을 돌아가자고?”

말하던 아이가 가리키던 곳에는 우리가 힘들게 넘어온 바위가, 그 틈들 사이에 다른 아이들의 미동 없는 몸이 보였다.

다들 말이 없었다. 이러지도 저러지도 못하는 상황에서 그 아이의 말이 우리를 바다로 가야만 한다는 쐐기를 박은 것이다.

모두가 똑같은 마음일 리 없었다. 말하지도 않았는데 누가 그렇게 하자고 한 듯, 다들 자신과 뜻이 맞는 사람들을 찾기 시작했다

바위를 넘어 돌아가자는 아이들과 바다를 건너 다른 육지를 찾자는 아이들로 갈라서게 됐다.

“그곳으로 돌아가면 얻는 게 뭔데? 아무것도 없잖아.”

“그렇다고 앞도 안 보이는 저곳으로 들어가자는 거야? 그런 무모한 짓이 어딨어!”

“너가 지금까지 저 바위들을 건너온 건 무모한 짓이 아니고?”

그 아이는 표정을 구기더니 자신과 뜻을 같이한 친구들을 데리고 바위 쪽으로 다시 기어갔다.

“우리도 어서 가자. 무섭더라도 우리가 가야 할 곳은 바다밖에 없어.”

나는 바다를 향해 나아가면서도 자꾸만 바위를 향해가는 아이들을 뒤돌아보았다.